エンプロイヤー・ブランディングの再考: インパクトホイールによる新時代

(SEP24社)

写真左:ガブリエル・トランブレイ氏(SEP24社 イノベーション・エンプロイヤー・ブランディング担当ディレクター)

写真右:キャリーン・エメリー氏(SEP24社 副社長)

「ワールド・エンプロイヤー・ブランディング」イベントも、2015年に始まり今年で9回目の開催を迎えましたが、この9年間で「エンプロイヤー・ブランディング」が各企業で必ずしも効果を発揮してきたわけではないという鋭い指摘を示したのが、カナダNo.1の人事マーケティング代理店であるSEP24(セプテンバー・トウェンティフォー)社です。

多くの企業で「エンプロイヤー・ブランディング」が導入されてきたのは喜ばしい一方で、本来の意図である「人財の誘致、エンゲージメント、維持」といった問題の核心に取り組むのではなく、「我が社はエンプロイヤー・ブランディングをやっていますよ」とアピールするだけの「装飾的な役割」を果たすことが多くなっているのではないかという本質的な問いを、爆笑のプレゼンテーションを通じて提示したのが、同社の副社長であるキャリーン・エメリー氏と、イノベーション・エンプロイヤー・ブランディング担当ディレクターのガブリエル・トランブレイ氏。

二人は、ナイキのブランディング事例紹介と共に、「エンプロイヤー・ブランディング」を形骸化させない為のツールである「インパクトホイール」の使い方を提示しました。

1)「エンプロイヤー・ブランディング」を目指した行動の成果が、

気づいたら「制作画像」で終わっていないか?

多くの企業で「エンプロイヤー・ブランディング」へ向けた活動を取り入れているものの、その成果を問われたら、人事部フォルダ内の「制作画像」で終わっていないだろうか。

初めは「エンプロイヤー・ブランディング」に向けて、「EVP(Employee Value Proposition 従業員価値提案)の為に、Employee Advocacy(従業員推奨)を獲得する為に、大胆にこんなことを提案しよう、他社とは違うことをやろう」と夢いっぱいに取り組んでみたものの、マーケティング部社員や役員が、あれやこれやと指摘をし始めた末に、「エンプロイヤー・ブランディングガイドライン」が出来てしまい。

それに忠実に則り、「社員を家族のように大切に扱いたい」と思い活動した結果、出来上がったのは、単なるフレンドリーなビジュアル資産だったということはないだろうか。「素晴らしい画像ができた!これで5年はエンプロイヤー・ブランディングには困らないぞ」と思っても、本当にそれで従業員の生活や人生を変えることはできるのだろうか。何かおかしいと思わないか。

2)ナイキのロゴは何を示しているのか?

一方でナイキのロゴマークを見ただけて、多くの人が思い出す世界一有名なメッセージがあるだろう。それは「Just Do It」だ。このロゴにはそのメッセージが書かれていないけれども、多くの人はそれを知っている。

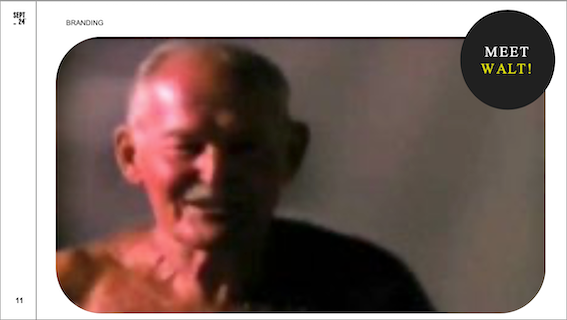

1988年、ナイキは以下のCMを通じて世の中に初めて「Just do it」のメッセージを公表した。

Nike – Just Do It (1988) – Very first commercial

https://youtu.be/0yO7xLAGugQ?feature=shared

このCMの中で、80歳のウォルト・スタック氏は、ゴールデンゲートブリッジを上半身裸でジョギングしながら、毎日17マイル(約27キロ)走ることについて語っている。「人々は冬の間、走りながら歯がガタガタ震えないかと聞くんだよ。でも僕は、歯をロッカールームに置いてきたからね」と冗談を言い、最後に「Just do it」の文字が現れ、ナイキのロゴマークで締められる30秒のCMだ。

このCMが発表されてから約40年、私達はナイキのチェックマークを見るだけで私達は何かを自動的に考え始め、汗を感じ、そしてついには何かをしよう、つまり「Just do it」と思い始める。このチェックマークを見るだけで感情が湧くのは、「Just do it(とにかくやってみよう)」という物事が、ロゴの中で最初から起きているからだ。それが「制作画像」が成果で終わるエンプロイヤー・ブランディングとの大きな違いである。

ナイキのロゴマークは、どの対象物と組み合わせても、根底にある「Just do it(とにかくやってみよう)」のメッセージが伝わる。例えば以下の「ナイキギブ」というキャンペーンにおいては、スポーツを通じての社会変革を「Just do it(とにかくやってみよう)」と伝えていることが一目でわかるし、ポジティブな感情が私達の中に自動的に湧いてくる。

しかし「制作画像」が成果で終わってしまうエンプロイヤー・ブランディングだと、その画像をハロウィーン風にデザインしただけで、単なる「ハロウィーンパーティー」の広告画像になってしまい、何のメッセージも伝わってこない。

つまり、エンプロイヤー・ブランディングにおいて最も大切なことは、「企業ブランディング」が「人事マーケティング」と同じメッセージを発していることだ。言い換えると「企業全体を一つのブランドとして位置づけ、企業の本質や、従業員・顧客に感じてもらいたい感情などを構築し強化すること」こそが「EVP(Employee Value Proposition 従業員価値提案)」であるということだ。

更に重要なのが「ナイキのシューズがなぜ売れ続けているか」という点だ。それは、ナイキ自身が様々な批判を乗り越えながらも、企業として「Just do it(とにかくやってみよう)」精神を具現化してきたからだ。「Just do it」は机上の空論ではなく、彼らの「現実」に即しているからこそ、企業ブランドとして顧客に伝わるものになっている。つまり、ナイキが売っているのは妄想上の哲学ではなく、彼らの現実に即した哲学なのだ。

多くの企業でエンプロイヤー・ブランディングが「装飾的な役割」に留まってしまうのは「企業の現実」に立脚していないからと言えよう。では、どのように企業は自社の「現実」に即したエンプロイヤー・ブランディングを行えば良いのだろうか。

3)「自社の現実」に根差したエンプロイヤー・ブランディングツール

「インパクト・ホイール」とは?

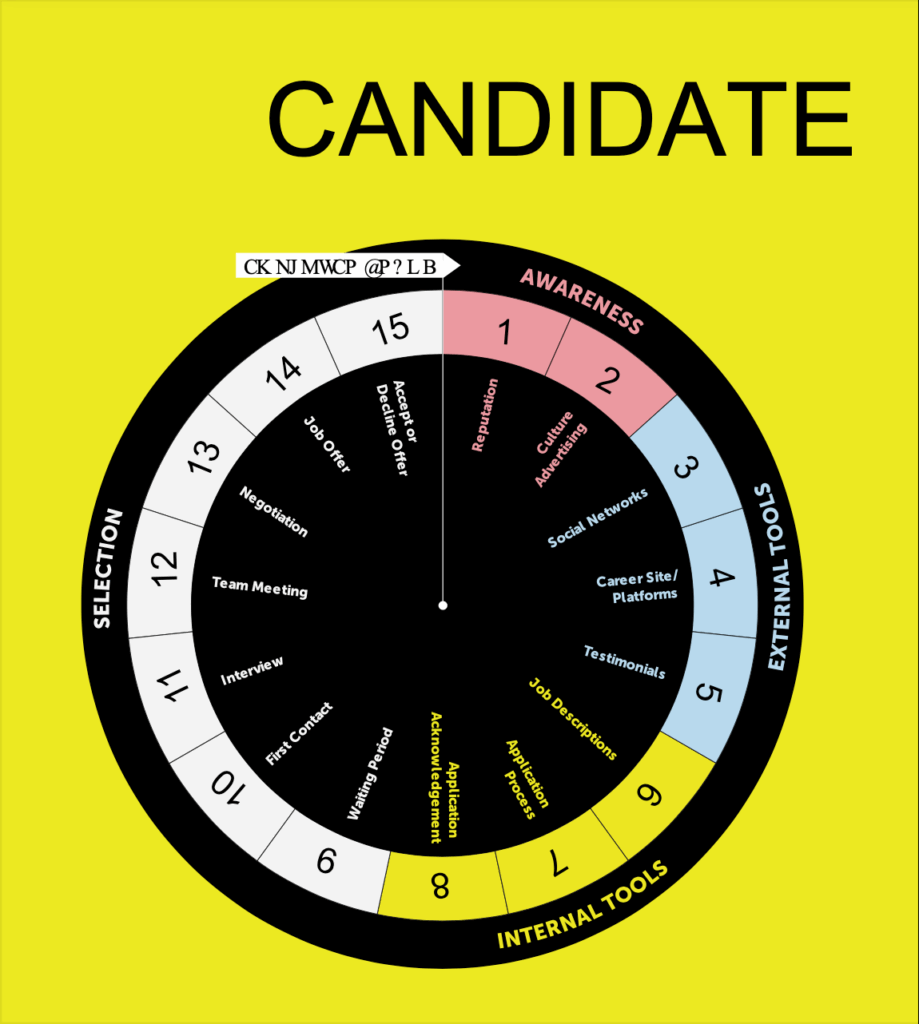

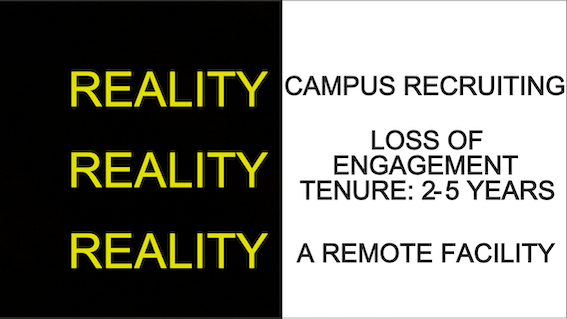

今回我々が開発したのが、自社の現実に基づいてエンプロイヤー・ブランディングを進めていく「インパクト・ホイール」だ。例えば、新卒採用において、帰属意識が低く、在職期間が2-5年程度でリモートワークを希望する大学生が多いのであれば、その「現実」に即したエンプロイヤー・ブランディングを進めていく必要がある。

<採用候補者へのエンプロイヤー・ブランディング>

未来の従業員に向けたエンプロイヤー・ブランディングにおいては、自社の現実に基づきながら以下の手順を通じて、自社ブランドの確立を行うことができる。

・気づき

①自社評判に気づく

②自社の文化広告に気づく(未来の従業員がどのような文化

的背景で行動しているかを理解し、その文化的要素を反映

した広告を自社は作成できているのか。自社の発する

メッセージに気づく)

・外部ツール

③使用予定のSNSを決定

④使用予定の採用サイトを決定

⑤利用者の声を掲載

・内部ツール

⑥募集要項を作成

⑦応募手順を決定

⑧申請書受領確認の詳細を決定

・選考

⑨待機期間を決定

⑩応募者とのファーストコンタクトの決定

11採用面接を決定

12チームミーティングの実施

13交渉の実施

14内定通知の実施

15候補者からの受領または却下の連絡

<従業員に向けたエンプロイヤー・ブランディング>

現在の従業員に向けたエンプロイヤー・ブランディングにおいては、自社の現実に基づきながら以下の手順を通じて、自社ブランドメッセージを伝えることができる。

・基礎固め

①DEI-帰属意識の提供(自社の多様性や公平性、包括性を強調し、それを超えて「従業員が心から組織に属せる」感覚の提供

②従業員とのコミュニケーションの実施

③従業員が職場で大切にしている価値観の理解

・ファーストステップ

④内部異動や昇進に向けた準備段階でのサポートの実施

⑤従業員が新役職や新部署にスムーズに適応し、会社の目標や価値観に強い共感や責任感を持ちながら、貢献しようとする状態を支援

⑥雇用条件と福利厚生の確立

・職務内容・パフォーマンス管理

⑦従業員研修の確立

⑧業務を効率的に遂行する為のツールやリソースの提供

⑨従業員の日常業務の支援

⑩効率的な労働環境の提供

・人間性

11従業員との関係性を深める

12従業員が自分の意思で行動し、意思決定を行う権限を付与

13業務評価とフィードバックの実施

14従業員への承認

15退職時の手続き

全ての面において、妄想の自社理念や理想の従業員を対象にするのではなく、「現実」に即した活動を行うことが、エンプロイヤー・ブランディングにおいて一番重要である。ナイキのシューズが売れ続けるのは、ナイキが机上の空論を振りかざしているのではなく、企業体として「Just do it(とにかくやってみよう)」精神を具現化してきたことを思い出してほしい。

以上がカナダNo.1人事マーケティング代理店のSEP24社による講演でした。

筆者あとがき

20分間という短い時間の中、漫談のような掛け合いで、観客を爆笑の渦に巻き込み続けたSEP24社の講演は、「だからカナダNo.1の人事マーケティング会社なのか」と、深く納得させられた非常に素晴らしいものでした。

彼らが訴え続けたのはたった一つで「エンプロイヤー・ブランディングにおける、企業メッセージを形骸化させず、顧客や従業員に的確に伝えるには、妄想を語るのではなく、企業が直面している現実を語ること。自社の現実に満足できないなら、Just do itで、とにかく行動を起こして、現実を変えていこう」というものでした。

オランダで生活する上で、多くの人から日本メーカーの良さを語られることがありますが、中でも、一番心に響いたのは、ウクライナ人友人からの次の言葉です。

「トヨタの車は最高だ。なぜなら、トヨタ車は戦場でも壊れないから」

この言葉は、自分が日本で感じてきたトヨタブランドの可能性をゆうに超え、「人の命を救う車でもあるのか」と考えさせられた一言でもあります。認証検査不正で揺れているトヨタではありますが、ナイキが「Just do it」を具現化し続けたのと同じく、トヨタが高品質を具現化し続けた結果、「戦場で壊れない車」という成果を出し、その地位を獲得し、それが顧客にメッセージとして伝わっている紛れもない、成果を出しているエンプロイヤー・ブランディングだと思うと、そのような不正により信頼を失うことが、どれほど勿体ないことであるかを改めて感じさせられました。

SEP24社の講演は、各社が「我が社はこんな風にエンプロイヤー・ブランディングをやっていますよ」と、その成果を華やかなスライドやデータと共に自信満々に公表する中で、「それは本当に現実に即しているの?きらびやかなビジュアルイメージで終わってるんじゃないの?」という本質的な鋭い突っ込みを提示し、「じゃあどうすれば良いの?」を解決する具体策まで提示した圧巻の講演でした。

「人間は聞いたことを翌日7割忘れる」と言うように、他の企業の講演は正直「で、結局何が言いたかったんだろう?」で終わってしまいましたが、SEP24社の爆笑という感情を揺さぶりながら、ここまで人間の脳裏にインパクトを与えるメッセージと手法には、非常に大きな感銘を受けました。

(オランダ在住ビジネスコンサルタント 田口歩)

執筆者

田口 歩・Bedo Consulting代表

(株)ベネッセコーポレーションでの編集業務、オルビス(株)での広報マーケティング、上場準備業務を経て独立。人財育成の一環として、多世代型シェアオフィス(東京港区)の設立や、飲食業界企業の上場支援に携わる。現在はオランダにて、日本企業の事業支援や、アメリカAI企業の事業支援に従事。多世代多国籍コミュニティをオランダに作る「フルサトハウスプロジェクト」のコミュニケーションマネージャー。